目次

不登校の子どもに居場所が必要な理由

お子さまが不登校になったとき、多くの保護者様は「学校に戻す」ことばかりを考えてしまいがちです。しかし、まず必要なのは、お子さまが安心して過ごせる居場所を確保することです。

居場所があると、お子さまの心は少しずつ回復していきます。そして、心が安定すれば、次のステップへ進むエネルギーも自然に湧いてくるでしょう。ここでは、居場所とは何か、そして居場所がお子さまの心にどのような影響を与えるのかをお伝えします。

居場所とは?

居場所とは、単に物理的な場所だけを指すわけではありません。お子さまにとっての居場所とは「ありのままの自分でいられる場所」「否定されず、受け入れられる環境」です。

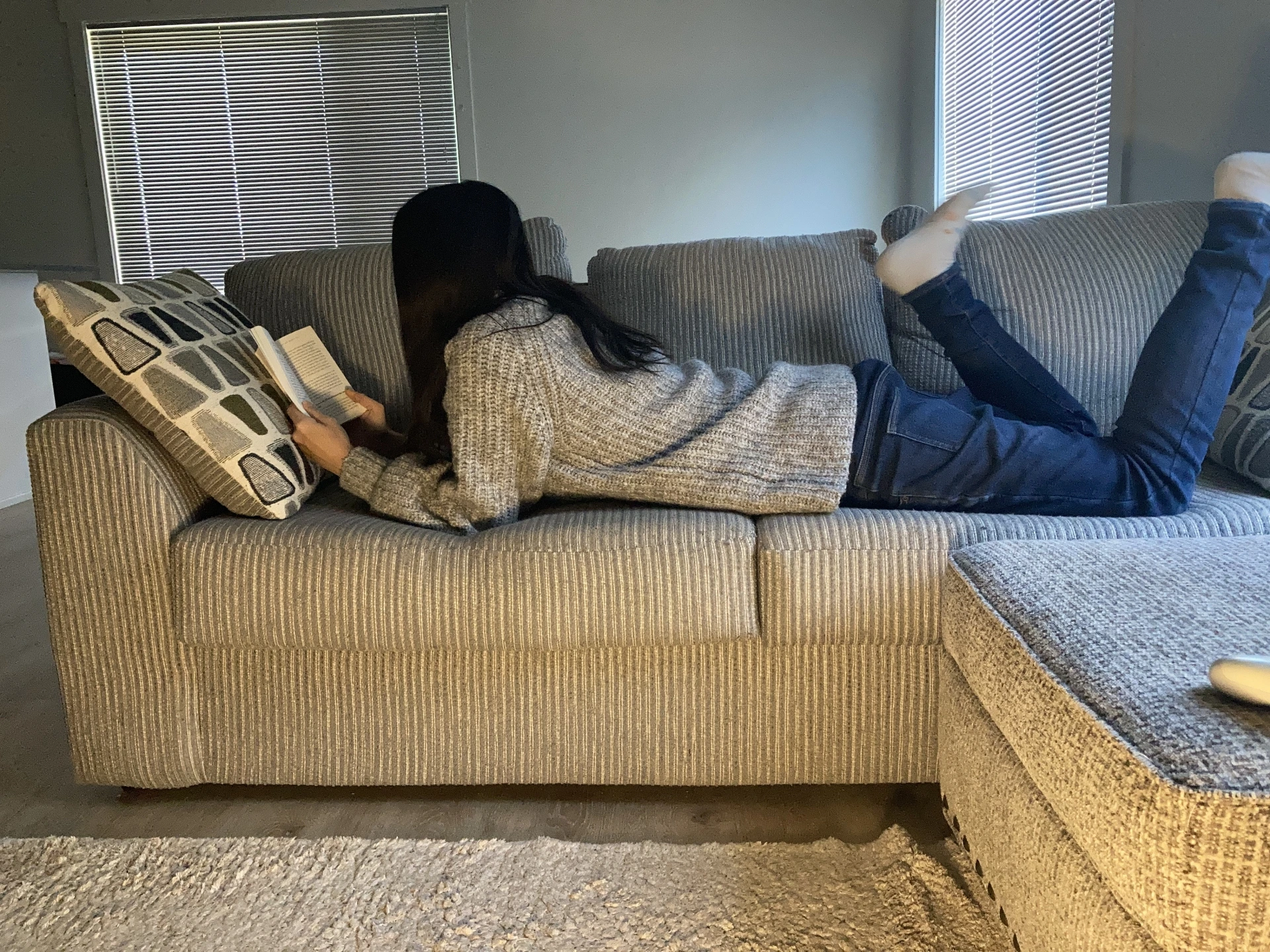

学校に行けない自分を責めたり、周囲の目を気にしたりする必要がない。そんな心理的な安全基地が、不登校のお子さまには必要なのです。たとえば、家族と過ごすリビング、1人でくつろげる空間、仲間と話せるオンラインコミュニティなど、その形はさまざまです。

大切なのは、そこにいるだけで「自分はここにいていいんだ」と感じられること。その安心感が、疲れた心を癒し、前に進む力を育てていきます。学校だけが居場所ではありません。お子さまに合った居場所は、必ず見つかります。

居場所が心に与える影響

居場所があると、お子さまの心にさまざまな良い影響を与えます。まず、自己肯定感の回復が挙げられます。「学校に行けない自分はダメだ」と感じていたお子さまも、居場所で「そのままでいいよ」と受け止めてもらえる経験を重ねると「このままの自分でいいんだ」と思えるようになるでしょう。

また、孤独感や疎外感の軽減にもつながります。不登校のお子さまは「自分だけが取り残されている」と感じがちです。しかし、同じような経験を持つ仲間や、理解してくれる大人と出会えれば、孤独な気持ちは和らいでいきます。

不登校のお子さまが安心できる居場所

不登校のお子さまが安心できる居場所は、学校以外にもたくさんあります。学校に行けないからといって、お子さまの世界が狭くなるわけではありません。

ここでは、具体的にどのような居場所があるのか、それぞれの特徴をお伝えします。大切なのは、お子さまの性格や状況にあった居場所を見つけること。1つに絞る必要はなく、複数の居場所を持つお子さまもたくさんいます。

家庭│最も身近な安全基地

お子さまの心の回復には、無条件に受け入れられる場所が欠かせません。家庭は、お子さまにとって最も身近な居場所になり得ます。保護者様との信頼関係が成り立っていれば、お子さまは家庭で安心して過ごせるでしょう。

ただし、気をつけたいのは保護者様が過干渉にならないこと。「学校に行かないなら、家で勉強しなさい!」「1日中ゲームばかりしないで、ちょっとは手伝って!」といった言葉は、かえってお子さまを追い詰めてしまいます。

家を居場所にするポイントは、まずお子さまを否定しない環境づくりです。学校に行けない今のお子さまを、そのまま受け止めてあげてください。そして、お子さまのペースを尊重してあげてください。無理に何かをさせるのではなく、お子さまが自分で動き出すのを待つ姿勢が重要です。

フリースクール│学校以外の学びの場

フリースクールは、学校に代わる学びの場として注目されている民間施設です。自由な雰囲気のなかで、お子さまが自分のペースで学べる環境が整っています。多くのフリースクールでは、個性を尊重したプログラムを提供しています。画一的な授業ではなく、お子さまの興味や関心に合わせた活動ができるのが特徴です。

また、同じような経験を持つ仲間との出会いも大きな魅力でしょう。「自分だけじゃないんだ」という安心感が、お子さまの孤独を和らげます。フリースクールを選ぶ際は、費用、通学方法、カリキュラムの確認は必須です。施設によって方針や雰囲気が大きく異なるため、見学や体験入学を活用してください。

教育支援センター(適応指導教室)│公的な支援機関

教育支援センター(適応指導教室)は、市区町村が運営する公的な支援施設です。不登校のお子さまが安心して過ごせる居場所として、学習支援や心のサポートを提供しています。

最大のメリットは、無料で利用できることです。また、お子さまが少しずつ自信を取り戻し、社会的な自立を目指せるよう支援しています。在籍校との連携があるため、教育支援センターへの通所が出席扱いになる場合もあります。

学校復帰を目指すかどうかは、お子さまの気持ちを尊重しながらで大丈夫です。「必ず学校に戻らなければならない」といったプレッシャーを感じる必要はありません。まずは、お子さまの居場所の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

教育支援センターについてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

- こちらもチェック

-

教育支援センター(適応指導教室)はどんな場所?文部科学省の情報をもとに解説!

不登校のお子さまへの対応や居場所づくりを検討したとき、教育支援センターや適応指導教室という選択肢を見かけることがあるかと思います。 しかし、教育支援センターや適応指導教室は、不登校などを経験する...

続きを見る

オンラインコミュニティ│自宅から参加できる

外出が難しいお子さまにとって、オンラインコミュニティは貴重な居場所になるでしょう。自宅にいながら家以外の場所とつながれるため、心理的なハードルが低いのが特徴です。オンラインフリースクールでは、ビデオ通話やチャットを使った学習やグループ活動が行われています。顔を出さずに参加できるコミュニテイもあり、対面での交流が苦手なお子さまでも安心です。

また、オンライン学習プログラムを活用すれば、自分のペースで勉強を進められるでしょう。全国どこからでも参加できるのも大きなメリットです。ただし、利用する際はネットリテラシーの指導も必要です。安全に利用できるよう、保護者様がサポートしてあげてください。

カウンセリングも居場所になる

意外に思われるかもしれませんが、カウンセリングの場そのものが、お子さまにとって大切な居場所になるケースもあります。不登校のお子さまは、家族にさえ本音を言えない場合があります。「心配をかけたくない」「わかってもらえない」といった思いから、気持ちに蓋をしてしまうのです。

カウンセラーは専門家として、お子さまの話を否定せず、評価もせず、ただ受け止めてくれます。家族や友達には言いにくいことも、守秘義務のある第三者だからこそ話せる場合があるのです。「ここでは本当の自分を出せる」という安心感が、カウンセリングを心の居場所に変えていきます。

「不登校こころの相談室」のオンラインカウンセリングなら、自宅から安心して相談が可能です。公認心理師や臨床心理士といった有資格者が、お子さまの気持ちに寄り添いながら丁寧にサポートします。定期的なカウンセリングが心の居場所となり、お子さまの心は少しずつ回復していくでしょう。

カウンセリングの具体的な効果やメリット・デメリットについて知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

- こちらもチェック

-

不登校の中学生にカウンセリングは効果ある?メリット・デメリットと適切な判断基準

「カウンセリングを受けさせたほうがいいのかな?」 「でも、嫌がったらどうしよう…」 不登校の中学生を持つ保護者様は、このような迷いを抱えていませんか?お子さまのために何かしてあげたい気持ちと、無理強い...

続きを見る

「不登校こころの相談室」が居場所となり回復した実例

ここでは、実際に「不登校こころの相談室」でカウンセリングを受け、居場所を見つけて回復していったお子さまの事例を紹介します。どのお子さまも最初は「居場所がない」と感じ、悩んでいました。

そんな中、カウンセリングを通じて少しずつ心の安定を取り戻し、やがて外の世界へ踏み出したお子さまも多くいます。

事例①:発達障害を抱えるお子さま

ADHD(発達障害)があり、さらに両親の離婚という環境の変化が重なって不登校に。学習の遅れが気になり、再登校できるかどうか不安も大きいものでした。当時の様子は深刻で、ADHDに合った対応ができておらず症状が悪化していました。母親や学校に対しての不信感が強く、かんしゃくを起こして暴れる日もあったようです。

家にいても落ち着かず、まさに「居場所がない」状態。しかし、保護者様のメンタルケアも並行して実施した結果、誤った対応が改善され親子関係が大きく改善したのです。お子さまは「ここにいていいんだ」という安心感を取り戻し、やがて家が居場所になりました。今では、家庭学習を再開し、不定期ながら保護者様の付き添いで登校しています。

事例②:人間関係のストレスから不登校になったお子さま

友人関係のトラブルがきっかけで、学校が怖い場所になってしまいました。「また同じことが起きるのではないか」といった不安から、学校に行けなくなったのです。それからずっと家に引きこもり、「自分には居場所がない」「誰もわかってくれない」と感じる日々が続きます。

将来への不安も大きくなるばかりで、保護者様もどう接すればいいのか悩んでいました。そこで、「不登校こころの相談室」のカウンセラーはお子さまの気持ちを丁寧に聞き取りながら、保護者様には家庭での接し方をアドバイスします。

まず、お子さまにとって「不登校こころの相談室」のカウンセリング自体が居場所になりました。「ここでは本音を話せる」という安心感を得られたのです。少しずつ人間関係の不安が和らいでいき、カウンセラーと相談しながらフリースクールを見学することに。今では同じ経験を持つ仲間と一緒に過ごし、自分のペースで前に進んでいます。

事例③:起立性調節障害で不登校になったお子さま

朝起きられず、学校に行けない日が続きました。起立性調節障害の診断を受けたものの、まわりの理解もなくそのまま不登校に。お子さま自身も「なぜ起きられないのか」と自分を責め続けました。自己肯定感は低下し、家でも「ダメな自分」を責める言葉ばかりが出ていたようです。

まず、「不登校こころの相談室」では、起立性調節障害は本人の意志ではどうにもできないことを保護者様に丁寧に説明しました。保護者様の不安や焦りにも寄り添いながら、お子さまが安心して過ごせる環境づくりをサポート。その結果、起立性調整障害への理解も深まり、家族の接し方が大きく変化したのです。

家族の接し方が変わると、お子さまは自分を責める気持ちから解放されます。体調に合わせてオンライン学習をスタートし、自分のペースで勉強を続けました。高校は通信制を選択し、今では自分らしく過ごせる居場所を見つけています。

最後に | 「不登校こころの相談室」ができること

お子さまが不登校で「居場所がない」と感じているとき、保護者様も同じように不安でいっぱいでしょう。しかし、実は学校以外にも安心できる居場所はたくさんあります。

「不登校こころの相談室」は、全国どこからでも利用できるオンラインカウンセリングサービスです。公認心理師や臨床心理士など、専門資格を持つカウンセラーが、お子さまと保護者様の両方に寄り添います。オンラインなので、慣れた場所にいながら安心して相談が可能です。

まずは無料のAI診断でお子さまの状態を把握してみませんか?簡単な質問に答えるだけで、お子さまの現状や傾向がわかり、次に取るべきアクションが見えてきます。カウンセリングという居場所から、新しい一歩を踏み出したお子さまもたくさんいます。焦らず、お子さまのペースで進めるよう、「不登校こころの相談室」がサポートしていきます。