目次

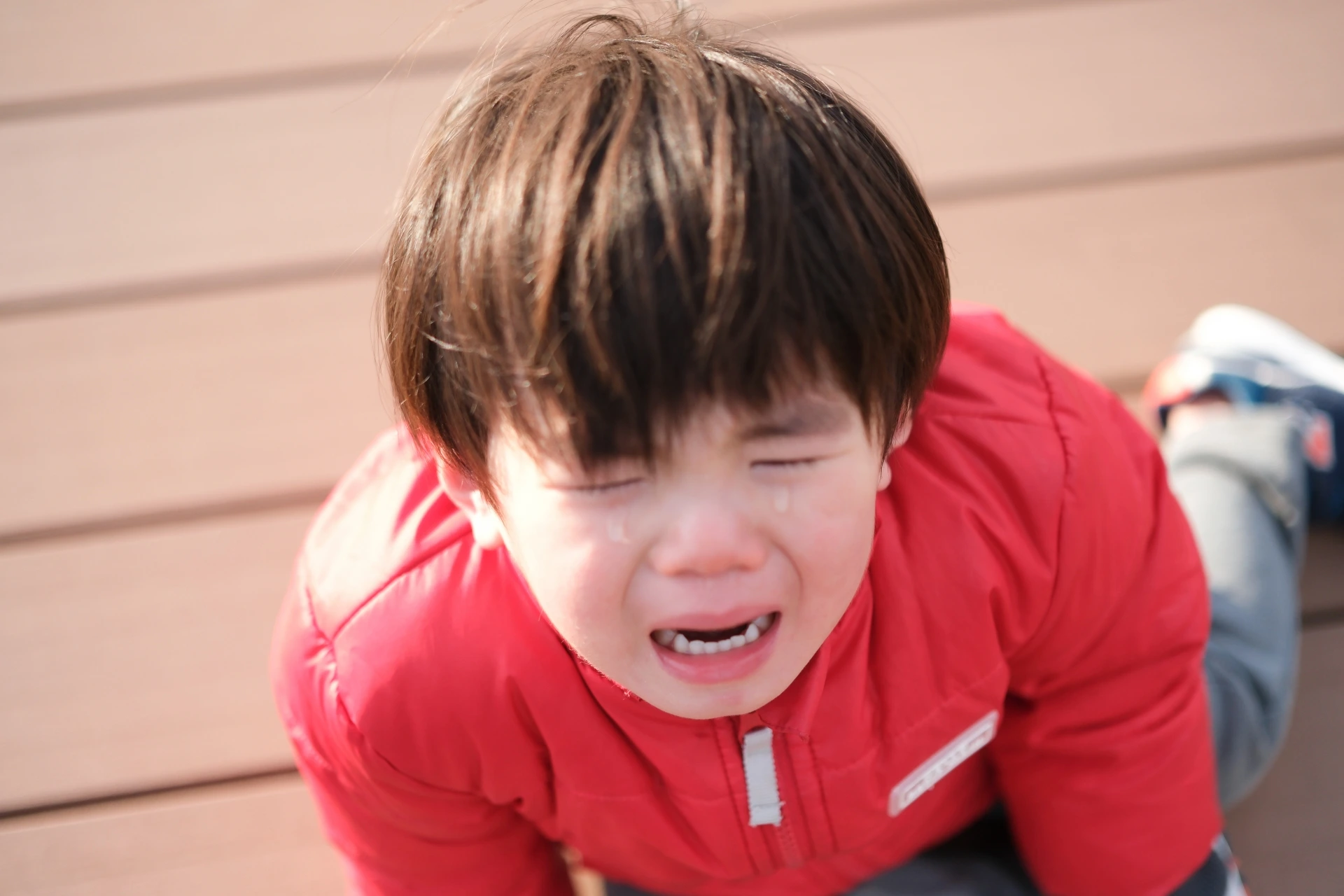

子どもが情緒不安定になるとき

お子さまの情緒不安定には、必ず理由があります。突然始まったように見えても、実は少しずつ積み重なったストレスや成長による心の変化が背景にあると考えられるでしょう。

ここでは、どのようなときにお子さまの心が不安定になるのかお伝えします。

成長による心の変化

お子さまの情緒不安定の原因の1つが、成長にともなう心の変化です。子どもの脳は発達途中にあり、特に感情をコントロールする部分がまだ未熟な状態です。そのため、大人なら我慢できるような小さな出来事でも、激しく反応してしまう場合があります。

幼児期から小学校低学年にかけては、言葉で自分の気持ちを表現するのが難しく、感情が行動に直結しやすい時期でしょう。「嫌だ」「やりたくない」といった気持ちを泣いたり癇癪を起こしたりして表現するのは、この年齢では自然な反応かもしれません。

小学校中学年から高学年になると、友達との関係や学校でのルールなど、社会性を身につける過程でさまざまなストレスを感じるようになります。「みんなと同じでなければ」「失敗してはいけない」といったプレッシャーを感じ始める時期でもあり、完璧を求めすぎて疲れてしまう場合があります。

また、思春期に入ると、ホルモンバランスの変化により感情の波がより激しくなるでしょう。成長における体の変化に戸惑いながら、自分でも理解できない複雑な感情を抱えるようになります。親に甘えたい気持ちと反発したい気持ちが同時に存在し、それが親からみると情緒不安定な様子に感じる場合があります。

小さなお子さまの情緒不安定の背景には、母子分離不安も考えられます。母子分離不安についてはこちらの記事も参考にしてください。

- こちらもチェック

-

母子分離不安とは?原因・症状・具体的な対応までわかりやすく解説します

朝の登校前にお子さまが泣き出したり、小学校の門前で保護者様から離れられなくなったりすることはないでしょうか。 お子さまのこうした様子が続くと、「これって普通?」と不安になってしまいますよね。 お子さま...

続きを見る

学校や家庭でのストレス

学校生活は、お子さまにとって多くのストレスを抱えてしまいがちな環境かもしれません。友達との関係、授業の内容、先生との相性、部活動など、さまざまな要素が心に影響を与えます。

特に人間関係のトラブルは、大きなストレス要因になる場合があるでしょう。友達とのけんかや仲間外れ、いじめなどの経験は、お子さまの心に深い傷を残します。

また、学習についていけない不安や、テストの成績に対するプレッシャーも、情緒不安定の原因となり得ます。完璧主義の傾向があるお子さまは、「間違えてはいけない」といった思いが強く常に緊張状態にあるといえるでしょう。

家庭内においても、両親の不仲や経済的な困窮などは大きなストレスです。親からの過度な期待や厳しすぎるしつけ、逆に無関心や放任なども、お子さまの情緒安定に悪影響を与える場合があるでしょう。

情緒不安定な子どもへサポート方法

情緒不安定なお子さまをサポートするには、まずは保護者様自身が冷静でいなければなりません。お子さまの激しい感情に巻き込まれそうになっても、落ち着いて対応すれば、お子さまも安心感を得られます。

ここでは、情緒不安定なお子さまへの関わり方をお伝えします。

子どもの気持ちを受け止める

情緒不安定な様子のときには、まずはその感情をそのまま受け止めてあげてください。「泣かないの!」「怒らないで!」といった言葉で感情を止めようとするのではなく、「悲しかったんだね」「怒りたい気持ちなんだね」と、まずは感情を認めてあげましょう。

お子さまが感情的になっているときは、理由を聞いたり説得したりするのは効果的ではありません。気持ちが落ち着くまで、安心感を与える言葉をかけながら待つ姿勢が大切です。

話を聞くときは、否定や批判をせずに最後まで聞く姿勢でいてください。お子さまの話が論理的でなくても、矛盾があっても、否定したり意見したりせず受け止めてあげましょう。自分の気持ちを理解してもらえたと感じることができれば、心は安定していきます。

また、感情表現を手助けするのも効果的です。小さなお子さまの場合は「今、怒っているの?それとも悲しいの?」と選択肢を提示したり、感情を表す言葉を教えてあげたりすると、お子さま自身が自分の気持ちを理解しやすくなります。

家庭でできる安心できる環境づくり

お子さまが落ち着いて過ごすためには、家庭が安心できる場所であることが不可欠です。家庭内がいつもピリピリしていたり家族がけんかばかりしていたりすると、常に緊張した状態で心が休まりません。

情緒不安定なお子さまは、刺激に敏感になっているケースも考えられます。テレビの音が大きい、家族の会話が荒い、予定が頻繁に変わるといった場合でも不安やストレスを感じてしまうもの。特に、HSC気質が強い傾向のあるお子さまは、こうした小さな刺激にも反応するケースがあります。

繊細で感受性が高いお子さまのHSCの特性については、こちらの記事で詳しく解説しています。

- こちらもチェック

-

HSCにカウンセリングは効果的?繊細な子どもへの向き合い方を解説

お子さまが繊細すぎたり、敏感すぎたりするとき「HSC(人一倍敏感な子)」という気質が考えられます。 HSCは生まれつきの特性であり、決して甘えやわがままではありません。 本記事では、HSCによってカウ...

続きを見る

家庭は、お子さまにとって一番の「安全基地」です。外でつらい出来事があっても、家に帰ればホッとできる。その安心感が前に進む力になります。

「家庭環境を整えるって言っても、そんなに効果があるの?」と思われるかもしれません。しかし実際は、日々の家庭での過ごし方こそが、情緒不安定なお子さまの心を支える最も重要な土台となるのです。

情緒不安定な子どもの専門的支援が必要な場合

家庭でのサポートだけでは改善が難しい場合や、症状が深刻になっている場合は、専門家の力を借りることも検討してはどうでしょうか。

「まだ大丈夫」「もう少し様子を見たい」と思う気持ちがあっても、早めの相談が最善の選択となるケースもあります。

ここからは、どのような症状が出たら専門家に相談すべきかお伝えします。

病院に相談した方がいい症状

お子さまの情緒不安定が以下のような症状をともなう場合は、医療機関への相談を検討してください。

| 【最優先】緊急性の高い症状 | ・自分や他人を傷つける行為がある(壁を叩く、自分の頭を叩く、家族への暴力など) ・「死にたい」「消えたい」といった言葉を頻繁に口にする ・食事を取らず体重が急激に減少している |

| 【緊急性あり】早めの受診を | ・夜中に何度も起きて睡眠時間が確保できない ・朝全く起きられない状態が長期間続く ・会話がまったくできない ・ほとんど食事を取らない状態が続く |

| 【継続的な症状】専門家に相談を | ・頭痛や腹痛、吐き気、めまいが頻繁に起こる ・食欲不振や過食が続く |

これらの症状がある場合は、心理的なストレスが限界に達している可能性があります。ただし、必ずしも深刻とは限らないものの、専門家に早めに相談するのが安心です。お子さまの苦痛を軽減し、より早い回復が期待できるでしょう。

また、症状が軽くても、カウンセリングを受けてみると保護者様の心身の負担が軽減される場合があります。情緒不安定なお子さまと毎日向き合っていると、「この対応で合っているのだろうか」「もっと良い方法があるのでは」といった不安や疲労が蓄積されていきます。

専門家に相談して、客観的なアドバイスが得られると心にのしかかった重荷から解放されるかもしれません。

カウンセリングを受けるタイミング

医療機関ほど緊急性は高くないものの、カウンセリングを検討した方がいい場合もあります。家庭で、できる限りの対応を続けても、情緒不安定が改善されないときは専門家の視点からアドバイスを受けることを考えてみてはどうでしょうか。

保護者様が疲れ果ててしまった場合も、カウンセリングで精神的な負担を軽減できる可能性があります。「どう接すればいいのかわからない」「自分の対応が正しいのか不安」「子どもにイライラしてしまう」といった気持ちを抱えながら子育てを続けるのは、親にとっても子どもにとっても決していい状態とはいえません。

学校生活に影響が出始めた場合も、早めの相談が効果的でしょう。友達とのトラブルが増えた、授業に集中できない、先生との関係がうまくいかないといった状況が続くと、学校が嫌な場所になり不登校になる可能性があります。

以前は活発だったのに急におとなしくなった、逆に落ち着いていた子が急に乱暴になったといった変化は、心の中で何かが起こっているサインかもしれません。

カウンセリングは「問題がある子のためのもの」ではなく、「子どもの成長をサポートするためのツール」と考えてみてはどうでしょうか?問題が深刻化する前に適切な対応ができれば、お子さま自身も安心して心の安定を取り戻しやすくなります。

最後に|情緒不安定な子どもが安定した心で成長するために

感情の波が大きく、不安定な様子が続くと、「このままで大丈夫かな?」「専門家に相談したほうがいいのかな?」と悩む方も多いでしょう。家庭でできる工夫を重ねても、なかなか状況が変わらないときは、信頼できる第三者の視点を取り入れてみると、突破口が見えてくる場合もあります。

「不登校こころの相談室」は、お子さまのこころの揺れや不安定さに寄り添いながら、保護者様と一緒に考えてくれるオンラインカウンセリングサービスです。臨床心理士や公認心理師など、有資格者によるサポートが受けられます。

まずは「不登校こころの相談室」のAI診断(無料)で、お子さまの状況を客観的に把握してみませんか?診断結果をもとに、具体的なサポート方法が見えてきます。そのあと、必要に応じて専門知識を持つカウンセラーへの相談も可能です。お子さまと保護者様の両方が安心できる道筋がきっと見つかるでしょう。