目次

不登校がいつまでも続くのはどうして?

不登校が長期化してしまう背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。多くの保護者様は「なぜこんなに長く続くのだろう?」「何か間違った対応をしているのではないか?」と自分を責めてしまいがちです。しかし、長期化には明確な理由があるのです。

ここでは、不登校が長期化する主な要因について解説します。

不登校が長期化しやすい主な要因

不登校が長期化する要因は1つではありません。お子さまの性格や状況によって不登校の期間はさまざまです。しかし多くのケースでは、共通して以下の点が挙げられます。

- 心の傷が深い

いじめや友人関係のトラブル、学習についていけない不安など、お子さまが学校で受けた心の傷が深い場合、回復には相応の時間が必要です。

- 完璧主義や責任感が強い性格

真面目で責任感が強いお子さまほど、「学校に行けない自分はダメな人間だ」と自分を厳しく責める傾向があります。この自責の念が強いほど、学校復帰への心理的なハードルが高くなり、結果として不登校期間が長引いてしまうケースも。

- 二次的な問題の発生

不登校の長期化で、学習の遅れや生活リズムの乱れ、社会との接点の減少などの二次的な問題が生じます。これらの問題がさらなる不安を生み「今さら学校に戻っても追いつけない」といった気持ちを強くしてしまう場合があります。

- 過去の失敗体験

一度学校復帰を試みたものの、うまくいかずに再び不登校になってしまった経験があると、不安はより強くなるものです。この不安が新たな挑戦への意欲を削いでしまい、長期化の要因となる場合も考えられます。

適切な支援が受けられない

不登校の長期化には、お子さまと家族が適切な支援を受けられていない状況も大きく影響しています。以下のような支援不足や理解不足は、問題の根本的な解決を遅らせ状況をさらに複雑にしてしまうでしょう。

- 専門的なカウンセリングの不足

お子さまが抱える心の問題に対して、専門的なカウンセリングやサポートが受けられない場合、根本的な原因が解決されないまま時間だけが過ぎてしまいます。学校のスクールカウンセラーだけでは対応しきれない場合も多いかもしれません。

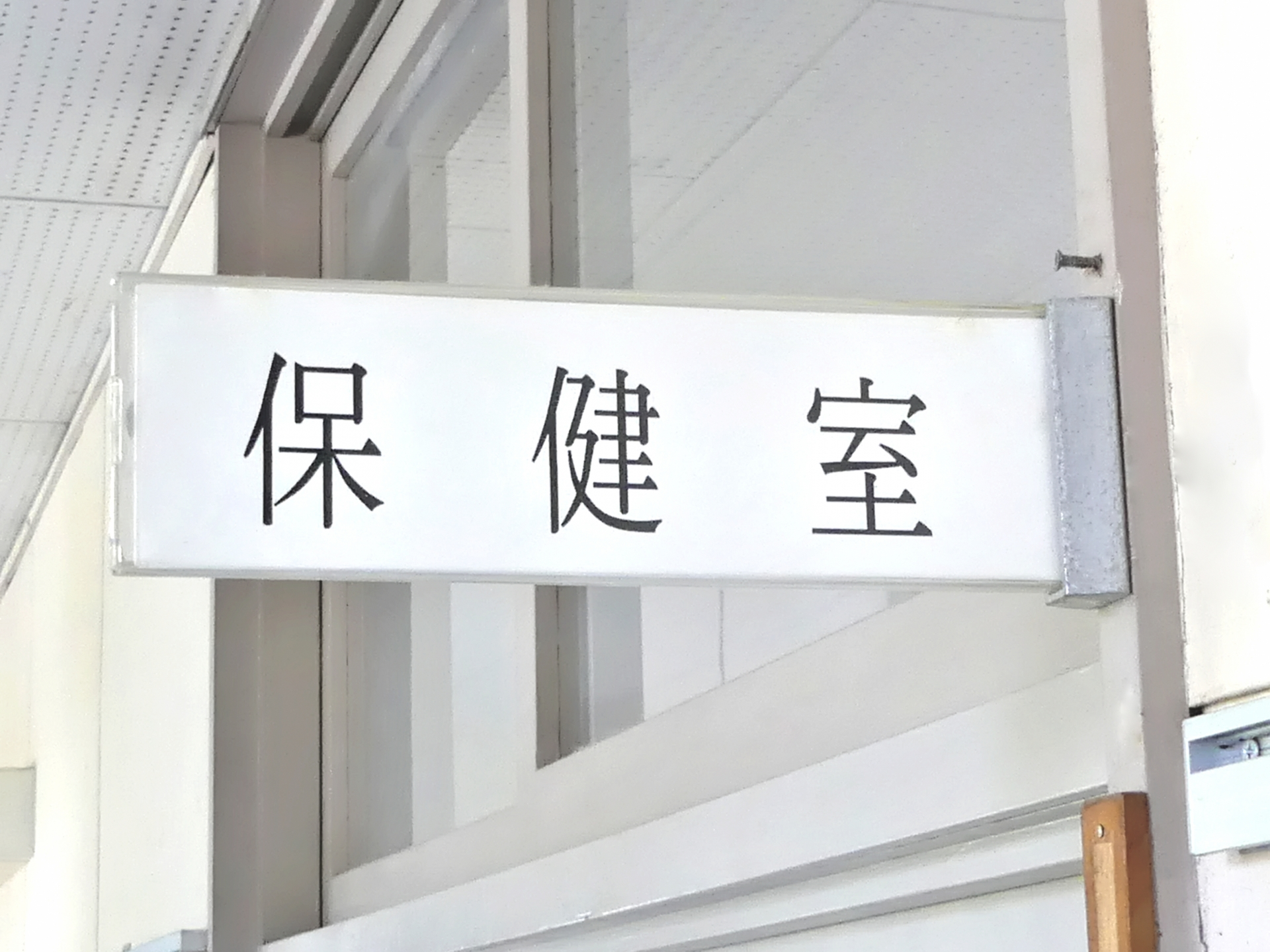

- 学校側の理解不足

担任や学校側の不登校への理解が不足していると、お子さまにとって学校は安心して戻れる場所ではありません。無理な登校の促しや不適切な対応が続くと、学校への不信感が増し復帰がより困難になるでしょう。

- 情報不足

フリースクールや通信制高校、教育支援センターなど、お子さまに合った学びの選択肢があるのを知らないため、従来の学校復帰以外の道を検討できないケースも考えられます。情報が少なく選択肢の幅が狭いと、お子さまにとって最適な環境を見つけるのは難しいかもしれません。

家庭環境が影響している

家庭環境は、お子さまの回復に大きな影響を与えます。家庭が安心できる場所になっていない場合、不登校の長期化につながってしまうでしょう。

- 過度なプレッシャーや期待

保護者様の「早く学校に戻ってほしい」気持ちが強すぎると、それがお子さまにとって大きなプレッシャーになる場合も。善意からの言葉や行動であっても、お子さまには「期待に応えられない自分はダメ」といった思いを強くさせてしまう場合があります。

- 家庭内の緊張状態

不登校が続いて家庭内がピリピリした雰囲気だと、お子さまは家でリラックスできません。夫婦間での対応の相違やお子さまへの接し方についての意見の食い違いなどが、家庭内の緊張を高めてしまいます。

- 過保護または放任すぎる対応

お子さまを心配するあまり、何でもやってあげすぎてしまったり、逆に突き放してしまったりする対応も、回復を遅らせる要因です。お子さまの状況に合った適切な距離感を保つ姿勢が大切でしょう。

不登校がいつまで続くのか不安なときの考え方

不登校が続いて、保護者様が最も苦しまれるのが「いつまでこの状況が続くのだろう…」といった先の見えない不安ではないでしょうか。毎日同じような日々が続き、変化の兆しが見えないと、絶望的な気持ちになってしまうのも無理はありません。

しかし、この「いつまで」という期間に対する不安が回復を遅らせる要因になる場合があります。ここでは、不登校がいつまで続くのかといった不安を軽減し、前向きな気持ちでお子さまを支えるための考え方について解説します。

「いつまで」の思考を断ち切る

「夏休み明けには学校に戻ってほしい」「せめて年内には」といった期限を設けてしまうと、その期限に向けてお子さまを急かしてしまいます。しかし、お子さまの回復は保護者様の希望通りのスケジュールで進まないケースがほとんどです。

「いつまで」を考えるのではなく、「今のお子さまはどんな状態なのか」「今何を必要としているのか」に意識を向けてみてください。昨日より少し元気そうに見える、好きなことに集中している時間が増えた、家族との会話が増えたなど、小さな変化にも目を向けられるとお子さまの成長を感じられるのではないでしょうか。

また「学校に戻る」最終的なゴールだけを見るのではなく、そこに至るまでのステップを大切にしてください。朝起きられるようになった、外出できるようになった、勉強に興味を示すようになったなど、それぞれが大切な成長なのです。

不登校がいつまで続くかわからない不安でいっぱいの保護者様は、こちらの記事も併せてご覧ください。心が軽くなるヒントをお伝えしています。

- こちらもチェック

-

不登校の子どもの親が限界を感じたときの対処法|心が軽くなる5つのヒント

不登校のお子さまへの対応に、心身ともに限界を感じていませんか。そんなふうに感じるのは、これまでお子さまのために懸命に向き合ってきた証しでもあります。 「もう無理かもしれない」と限界を感じるときは、心の...

続きを見る

回復には段階があることを理解する

不登校からの回復は、一般的に以下の4つの段階を踏んで進みます。お子さまの現在の状況を客観的にみながら段階にあったサポートが大切です。

| 混乱期(不登校初期) | ・学校に行けなくなったばかりの時期 ・お子さまの感情が不安定な状態 ・無理に学校に行かせない ・心を休ませることが最優先 |

| 安定期(心の休息期) | ・感情が少しずつ安定してくる ・好きなことに集中する時間が増える ・心のエネルギーを蓄える大切な時期 ・焦らずにお子さまのペースを尊重する |

| 転換期(変化の兆し) | ・徐々に外の世界に目を向け始める ・友人に連絡を取ったり、外出したりする ・勉強について気にしはじめる ・前向きな変化が見られる ・お子さまの自主性を尊重しながら適度にサポートする |

| 回復期(社会復帰に向けて) | ・積極的に活動し始める ・学校復帰や新しい環境での学びについて考えはじめる ・段階的な社会復帰をサポートする |

これらの段階は必ずしも順序通りに進むとは限りません。回復期まで進んだと思ったら、また安定期に戻ることもありますし、段階を飛び越えて進む場合もあります。このような行きつ戻りつの状態も回復過程では自然なことです。

回復の段階を理解すれば「今はまだ安定期だから、もう少し待ってみよう」「転換期の兆しが見えてきた」といった具合に、お子さまの状況を冷静に判断できるようになるでしょう。

いつまで続くかわからない不登校の期間を短くするには?

不登校が長期化する要因や、期間への不安との向き合い方について理解できたとしても、やはり保護者様としては「少しでも早く元気になってほしい」気持ちになりますよね。

大切なのは、お子さま本人を急がせるのではなく、回復を自然に促進する環境を整えることです。ここからは、お子さまの回復を自然に促し、結果として不登校期間の短縮につながる具体的な方法について解説します。

家庭でできる回復への環境づくり

家庭は、お子さまにとって最も安心できる場所であるべきです。日常の小さな工夫の積み重ねが、お子さまの心の回復を大きくうながします。

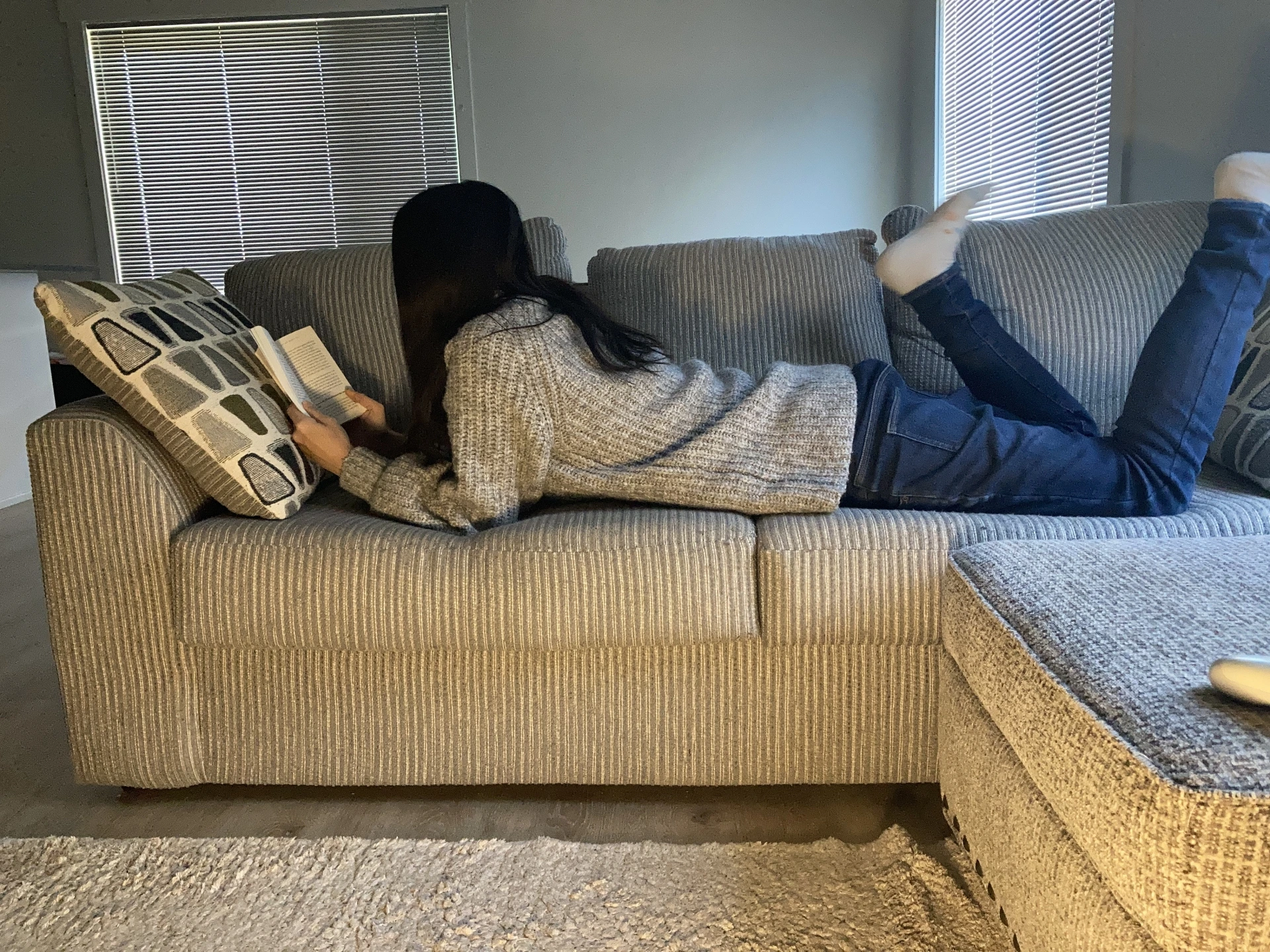

- 安心できる居場所を作る

お子さまが家庭で心からリラックスできる環境を整えるのは、回復において最も重要です。これは物理的な環境だけでなく、心理的な安全感も含まれます。お子さまが「ここにいても大丈夫」と感じられることこそが、心の回復につながるのです。

- 規則正しい生活をサポート

不登校が続くと生活リズムが乱れがちです。しかし、無理に矯正しようとするとかえってストレスになってしまうものです。まずは、食事の時間を決めたり家族と一緒に過ごす時間を作ったりするなど、できるところから少しずつ整えていきましょう。

- 興味や関心を尊重する

お子さまが何かに興味を示したり、集中して取り組んだりしているときは、それを否定せずに受け入れ、可能であれば一緒に楽しんでください。興味のあることを通じて親子のコミュニケーションが生まれ、それが信頼関係の回復につながります。

- 保護者様自身のケア

お子さまの回復には、保護者様が心身ともに健康でいることも重要です。保護者様が常に不安や疲労を抱えていると、その状態がお子さまにも伝わってしまいます。保護者様の心が穏やかであれば、家庭全体の雰囲気もよくなり、お子さまにとってもより回復しやすい環境に変化していくでしょう。

専門家のサポートを活用

家庭での環境づくりに加えて、専門家の知識と経験を活用すればより効果的なサポートが可能です。専門家の視点は、保護者様だけでは気づかない解決策を提供してくれる場合もあります。

- カウンセリングサービスの活用

お子さまの心の状態を専門的な立場から客観的に観察し、不登校の背景にある心理的な要因を探し出して適切にアプローチしていきます。また、お子さまだけでなく保護者様のサポートも同時に受けられ、家族全体での回復を目指します。

- 学校との連携を深める

担任やスクールカウンセラーと定期的に連絡を取り、お子さまの状況を共有します。学校復帰への道筋を具体的に描いて、登校しやすい環境を学校側に整えてもらいましょう。

- 医療機関に相談

お子さまの不登校の背景に、身体的な不調や精神的な疾患が関わっている可能性がある場合は、医療機関での相談も検討してください。起立性調節障害などが不登校に関与している場合もあります。

- 教育支援センターやフリースクールの活用

従来の学校以外の学びの場を検討するのも、回復への有効な選択肢の1つです。教育支援センターやフリースクールでは、不登校を経験した子どもたちに特化したプログラムを提供しており、お子さまのペースに合わせた学習や社会参加の機会を得られるでしょう。

最後に | 不登校がいつまで続くかの不安を軽くして前向きな未来へ

不登校がいつまで続くかといった不安は、多くの保護者様が抱える自然な感情です。そして不登校がいつまで続くかは、誰にも断言できません。しかし、過度な焦りはかえって回復を遅らせる要因になりかねません。

お子さまの回復には個人差があります。「いつまで続く」の思考から離れてみると、自然に回復への道筋も見えてくるでしょう。家庭での安心できる環境づくりと専門家のサポートの組み合わせで、お子さまは自分のペースで着実に前進できるようになります。

「不登校こころの相談室」では、お子さまと保護者様の状況に合わせた専門的なオンラインカウンセリングを提供しています。まずは無料のAI診断で、現在のお子さまの状態や必要なサポートを確認してみませんか?一人で抱え込まず、専門家と一緒にお子さまの明るい未来に向けて歩んでいきましょう