目次

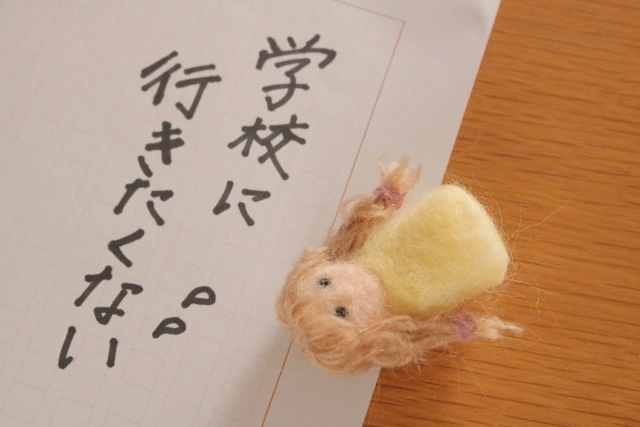

学校に行きたくないと言われたら知っておきたい子どもの心理

お子さまが「学校に行きたくない」と言ったとき、保護者様は驚きや不安でいっぱいになるものです。甘えやわがままだと思う方もいるでしょう。しかし、これは決して単なる甘えやわがままではありません。多くの場合、お子さまは心に強いストレスや不安を抱え、保護者様に助けて欲しいと思っているのです。

ここでは、お子さまにどのようなストレスや不安があるのか、何を求めているのかをお伝えします。

「学校に行きたくない」は子どもからのSOS

「学校に行きたくない」という言葉の奥には、友達関係の悩みや勉強のプレッシャー、先生との関係、あるいは家庭環境の変化など、さまざまなストレスが隠れています。お子さまは、このような目に見えないストレスが学校に行きたくない気持ちにつながっていると自分では理解していません。

苦しかったりつらかったりする気持ちを持っているのは確かです。ただ、具体的に「こういうことでつらい」「だから学校に行きたくない」と明確には伝えられないのです。そのため、叱ったり無理やり行かせたりする前に、まずはお子さまのつらい気持ちを受け止めてあげましょう。「学校に行きたくない」は、お子さまからの「助けて!」のサインです。

子どもが本当に求めているもの

学校に行きたくないと言うお子さまが保護者様に求めているのは、問題の解決や親の立場からのアドバイスではありません。「自分の気持ちをわかってもらえる」という安心感です。それにもかかわらず、多くの保護者様は「どうして学校に行きたくないの?理由は?」と問い詰めてしまいがちです。それでは、お子さまは安心できません。

お子さまにとって、親はどんなことがあっても自分の味方だという存在であって欲しいのです。保護者様の焦りや不安は、お子さまに罪悪感を持たせることにもなりかねません。ですから、まずは今の気持ちをそのまま受け止め、お子さまが話したくなったときにいつでも安心して話せる環境を整えておきましょう。

お子さまは、自分の気持ちを理解してくれる人がそばにいるだけで安心し、心を回復させていきます。

学校に行きたくない不登校中のお子さまの心理状態や、保護者様ができる対処法についてはこちらの記事でくわしく解説しています。ぜひ、参考にしてください。

- こちらもチェック

-

不登校中の心理はどんな状態?保護者ができる対処法を心理学的に解説します!

不登校解決に向けて、まず押さえておきたいのは「不登校のお子さまの心理状態」についてです。 お子さまは不登校という現状をどう受け止め、どのような心理状態でいるのか適切に理解できていなければ、お子さ...

続きを見る

学校に行きたくないと言われたら試してみたい5つの方法

学校に行きたくない気持ちがあっても、保護者様の対応次第でお子さまは考えを改めたり元気になったりするものです。ここでは、お子さまから「学校に行きたくない」と言われたとき、すぐに実践できる5つの方法を紹介します。

①「そっか、つらかったんだね」

お子さまが「学校に行きたくない」と言ったとき、まず必要なのは否定せず、その気持ちをそのまま受け止める姿勢です。「つらかったんだね」「そう感じるよね」と共感してあげると、お子さまの気持ちが整理され緊張が少しずつほぐれていきます。

共感の言葉をかけるとき、感情を具体的に言語化してあげてください。例えば「友達とうまくいかなくてつらかったんだね」「勉強がしんどくて不安だったんだね」など、お子さまの状況や感情を想像しながら言葉にするといいかもしれません。理由を問い詰めたり、「行かないとだめでしょ!」と叱ったりすると、心が防御モードに入ってしまいます。

②「今日はゆっくり休もうか」

無理に学校に行かせるよりも、まずは心と体を休ませてあげましょう。「今日は休んでみようか」と提案するだけで、お子さまの気持ちに余裕が生まれます。学校に行くのがストレスになっていると、心の負担が大きくなるだけでなく体にも不調が出てきます。

休ませるのは「逃げる」といった意味ではなく、回復のための必要な時間だと考えてみてください。安心して休める時間があれば、学校への復帰や新たな挑戦のためのエネルギーを貯められます。

③「話したくなったら聞かせてね」

お子さまには、話したいときと話したくないときがあります。ですので、保護者様がお子さまのタイミングを無視して、無理に話させるのは逆効果。かえって心を閉ざしてしまう場合もあるので注意が必要です。

待ってあげることが親子の信頼関係を深めます。たとえ話が少しずつであっても、保護者様はお子さまの気持ちを全部と受け止め、話を最後まで聞いてあげましょう。ここで大切なのは、お子さまが話しをするようになったからといって解決を急がないことです。まずは、気持ちを整理できる時間が必要です。それが、長期的な心の安定につながりますから。

④「どうしたらいいと思う?」

自己肯定感や自立心を育てるには、お子さま自身に考える機会を与える必要があります。「あなたはどうしたい?」「どんな方法があると思う?」と問いかけながら一緒に考えていくと、お子さまは自分で解決策を見つけ出すかもしれません。

もちろん、答えはすぐには出てこないでしょう。しかし、自分で考え悩んだ体験が、お子さまの自信の源になります。保護者様は答えを押し付けず、お子さまが考えたことを否定せず受け止めてあげてください。例えば「それもいい方法だね」「やってみる価値があるね」と肯定するだけで、お子さまは自分の判断が尊重されたと感じ主体的に行動できるようになります。

⑤「家を安心できる居場所にする」

家が安心できる居場所だと、お子さまの心は回復していきます。お子さまにとっての家は、自分の存在が否定されない場所でなければなりません。様子が気になる、心配だからといって過干渉になるのではなく、存在そのものを認め「いつでも気にかけているよ」という距離感を心がけてください。

家が心の安全基地であると、学校や外の世界でのストレスを乗り越え少しずつ元気を取り戻していきます。「自分を認めてもらえる場所」があるからこそ、失敗や不安を恐れず前向きになれるのです。

学校に行きたくないと言われたらやってはいけないNG対応

お子さまが「学校に行きたくない」と言ったとき、保護者様の不安や焦りからつい取ってしまう行動があります。しかし、この対応が逆効果になるケースも多く、お子さまの心をさらに追い詰めてしまうことに。ここでは、特に避けたいありがちな対応を紹介します。

突き放す

突き放す対応は、お子さまが出している「助けて」のサインを受け止めないことになります。保護者様にとっては「自分で考えさせたい」「強くなってほしい」という思いがあるかもしれません。しかし、助けを求めている時に距離を取られると、お子さまは「自分は大事にされていない」「頼っても無駄なんだ」と感じてしまいます。

その結果、表面上は静かになったり、何も言わなくなったりして落ち着いたように見える場合もありますが、心の奥では不安や孤独感が積み重なり、やがて誰にも気持ちを打ち明けられなくなってしまいます。

大切なのは、「あなたの気持ちをちゃんと受け止めているよ」というメッセージを伝えること。言葉が浮かばないときは、そっと肩に手を置いたり、静かにうなずいたりするだけでもかまいません。お子さまは、自分の気持ちを受け止めてくれる人がいれば、安心して少しずつ心を開いていけるようになります。

理由を問い詰める

「どうして行かないの?」と理由を急いで聞こうとすると、お子さまは身を守るように心を閉ざしてしまいます。特に、気持ちをうまく言葉にできない年齢だったり、「申し訳ない」「恥ずかしい」と感じたりしている場合、問い詰めるとかえって傷つけてしまう場合もあるでしょう。

まずは「話させること」よりも「安心すること」を優先してください。その姿勢でいると、やがてお子さまのほうから話し始めます。

無理やり学校に連れていく

無理に登校させようとする方法は、解決に向かっているようにも思えます。しかし、お子さまの心の中には「自分の気持ちは大事にされない」という思いが残るでしょう。

その結果、学校そのものが「怖い場所」になり、不登校になってしまうケースもあります。無理に行動させるよりも、心と体の回復が優先です。例えば「今日は休もうか。明日どうするか一緒に考えよう」と提案してはどうでしょうか?学校と連携しながら、「短時間だけ登校する」などの方法を考えるのも効果的です。

兄弟姉妹と比較する

比べる言葉は、励ましのつもりでも、お子さまにとっては「自分はダメなんだ」「期待に応えられないんだ」というメッセージとして響いてしまいます。特に兄弟姉妹といった身近な存在との比較は他人との比較よりも深く心に残り、自分だけができていないといった孤立感を生みます。

この気持ちは「どうせわかってもらえない」「自分なんて…」といった諦めや無力感につながりやすく、次第に挑戦しようとする意欲そのものが奪われてしまいます。やがて、「がんばれない自分」を責めるようになり、さらに自己否定が強まってしまう悪循環に陥るケースも。

比較は、行動を変えさせるように見えて、実際には心の扉を閉ざしてしまう場合もあるので注意が必要です。

親の不安や焦りをぶつける

お子さまが動かないと、保護者様の心にも焦りや不安が広がります。「このままで大丈夫なのだろうか?」「ちゃんと自律していけるのだろうか?」そんな思いが積み重なると、心の中に恐れが生まれてしまうもの。そして、その恐れが限界を超えたとき、言葉はやがて「怒り」として表に出てしまうのです。

しかし、怒りの言葉は、保護者様の「心配している」「どうにかしてあげたい」気持ちを、お子さまに届きにくくしてしまいます。保護者様の不安や焦りはお子さまを想う気持ちの裏返しですが、怒りとして表れるとその温もりは届きません。怒りが生まれる瞬間は、保護者様の心が疲れているサインです。まず自分の心を労ってあげてください。

学校に行きたくないお子様へのNG対応を避けたうえで、さらに具体的な対応方法を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

- こちらもチェック

-

不登校の子どもにできる親の対応は?子どもを支える7つの具体的な方法

不登校のお子さまを持つ多くの保護者様は「どうすれば学校に行けるのだろうか…」と日々悩み、不安な日々を過ごしていませんか?なかには「不登校は自分のせいなのかも…」と自問自答を繰り返している保護者様もい...

続きを見る

学校に行きたくない状態が続くとき

「学校に行きたくない」という日が何日も続くと、保護者様の心にも不安や焦りが広がりますよ。「このままでいいのかな…」「本当に大丈夫なのかな…」といった思いを抱くのも無理はありません。

ただ、行きたくない状態が長引くときは、お子さまの心が少し疲れているサインでもあります。「怠けている」「わがままを言っている」わけではなく、「今のままじゃつらい」と、心が小さな声で助けを求めているのです。

小さなサインに気づいてあげる

お子さまのSOSは、言葉ではなく「行動」や「体の変化」としてあらわれるケースがよくあります。例えば、以下の様子が見られたら、心が疲れているかもしれません。

- 朝になるとお腹が痛い、頭が痛いと言う

- 夜眠れない、または朝起きられない

- 食欲がない、または過食気味になっている

- ちょっとした出来事でイライラしたり泣いたりしてしまう

- 家の中で黙り込む、笑顔が減る

- 好きだったことに興味を示さなくなる

こうした変化は、「心ががんばりすぎているよ」「少し休けいが必要だよ」のサインです。

安心を取り戻す

行きたくない状態が続くと、「なんとか学校に戻さなきゃ」と焦ってしまう保護者様も多いのではないでしょうか。しかし、心が元気をなくしているときに無理に動かそうとすると、かえって「もう誰にもわかってもらえない」と感じてしまい、心のドアを閉ざしてしまう場合があります。まずは、安心して過ごせる環境を整えてあげてください。

家の中でホッとできる時間が、何よりも回復の薬になります。やがてお子さまのに「もう一度がんばってみようかな」というエネルギーが戻ってきます。焦らず、責めず、待ってあげてください。それが、長く続く不調のときにいちばん必要なサポートです。

一人で抱え込まない

お子さまが「学校に行きたくない」と言ったとき、学校や専門機関に相談するのも選択肢の1つです。担任の先生やスクールカウンセラー、保健室の先生、教育相談センターなど、話を聞いてくれる人はたくさんいます。家庭での様子を伝え、学校側の視点も聞きながら、少しずつお子さまのペースに合ったサポートを考えていきましょう。

また、心療内科や小児科などの医療機関では、お子さまの状態を客観的に見てもらえます。「専門家に相談するなんて大げさでは?」と思う方もいるでしょう。しかし、早めの相談で不登校を防げる場合もあります。

そして、忘れてはいけないのは、保護者様の心のケアです。お子さまを心配するあまり、つい自分のことを後回しにしてしまう方は多いものです。つらいときは、信頼できる人に話を聞いてもらいましょう。友人や家族、支援団体、カウンセラーなどの話せる場があれば、気持ちは少しずつ軽くなります。

具体的な相談先や各機関の特徴についてくわしく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

- こちらもチェック

-

不登校の相談はどこにすればいい?相談先の特徴やメリットについて解説!

お子さまの不登校に悩んだとき、どのような相談先があるかご存知でしょうか。 不登校の相談と一口に言っても、話を聴いてもらってストレスを発散させたい場合や具体的な対応策を知りたい場合など、人によって相談の...

続きを見る

最後に | 「不登校こころの相談室」ができること

お子さまが学校に行きたくないと感じるとき、保護者様は不安や焦りで心がいっぱいになります。しかし、無理に行かせるのではなく、安心感を作り、寄り添う姿勢が回復の第一歩です。

共感する、休ませる、話すタイミングを待つ、そして家を安心できる居場所にする。こうした対応が、お子さまの心を少しずつ落ち着かせます。また、長く続く場合は専門家との連携で、家庭だけでは得られない安心と具体的な解決策を得られます。

「不登校こころの相談室」は、全国どこからでも利用できるオンラインカウンセリングサービスです。公認心理師や臨床心理士など、専門資格を持つ経験豊富なカウンセラーが、お子さまや保護者様の状況に寄り添い、安心して前に進めるようサポートします。

お子さまの状態を客観的に把握したい場合は、「不登校こころの相談室」の無料のAI診断を試してみるのもおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、お子さまの現状と次に取るべきアクションのヒントが得られます。

まずは無料のAI診断でお子さまの状況を簡単にチェックし、最適なサポートの一歩を踏み出してみませんか?